新冠疫情打破“循证医学”

这场大流行对主流的“循证医学”方式进行了测试——并暴露了所有缺陷。

流感爆发后不久,曼彻斯特的急诊医生Simon Carley就意识到,我们长久以来遵循的循证医学有一些问题。当时是2020年初,新冠疫情开始在英国海岸蔓延。Carley也是循证医学的专家。循证医学是一种革命性的理念,即医生应该通过参考严格的证据(如临床试验)来决定如何治疗患者。

今年2月,随着COVID-19病例的增加,Carley发现,临床医生突然放弃循证医学方式,转而仅仅根据生物学上的作用方式去使用药物。Carley看到,发表的早期研究往往缺乏对照组,或者登记的人太少,无法得出确定的结论。Carley等人开始用这些药物治疗病人,起初似乎是一个好主意。他理解人们希望为重病患者尝试各种可能有用的方法的愿望,但他也知道,当这么多有希望的治疗方法在试验中被证明无效,甚至有害时,怀着假设有效的方法去使用这些药物有很大风险。Carley等人在谈到他们所看到的问题时写道:COVID-19大流行是循证医学自上世纪创造这一术语以来面临的最大挑战之一。

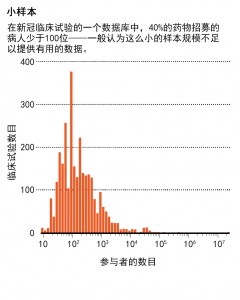

其他医学专家也表达了同样的担忧。随着大流行现已进入第二年,很明显,危机暴露了在产生和使用基于研究的证据方面的主要弱点——这些失败不可避免地造成了生命的损失。研究人员已登记了2900多项与COVID-19相关的临床试验,但大多数试验规模太小或设计不佳,无法发挥太大作用(图“小样本”)。世界各地的组织都在努力整合有关药物、口罩和其它关键问题的现有证据,但新研究的涌现速度更快,导致多项研究的重复。伦敦经济学院(London School of Economics)研究卫生政策的Huseyin Naci表示,研究浪费的规模是前所未有的。

与此同时,也有一些值得学习的优秀示范:基于严格证据的医学进步帮助制定了击败大流行的路线,疫苗的快速试验取得了惊人的成功,对可能的治疗方法进行的良好试验表明,一些类固醇有助于抗击COVID-19,但药物羟基氯喹并没有作用。许多医生以英国的RECOVERY(由牛津大学牵头的新冠住院患者大规模随机对照试验,测试各类药物对新冠的治疗效果)试验为例,说明了快速行动和简单的方案是如何使在危机中进行大规模临床试验成为可能的。研究人员已经启动了“实时”的系统评估,随着研究的出现而不断更新——这对于快速变化的疾病爆发至关重要。

随着COVID-19应对工作从冲刺变为马拉松,研究人员正在评估和展望未来。今年10月,全球卫生领导人将举行为期三天的会议,讨论从COVID-19中汲取的经验教训——在突发卫生事件中如何提供证据。贝鲁特美利坚大学(American University of Beirut)内科专家和临床流行病学家Elie Akl表示,COVID-19是一种压力测试,揭示了循证医学系统中的缺陷。他还指出,如果我们经历了COVID-19,却不为下一次危机做出必要的改变,那将是可耻的。

循证医学革命

医学应该建立在研究和证据的基础上,这是一个令人惊讶的新发展。现在很多行医的医生在医学院没有学到太多关于临床试验的知识。在很大程度上根据意见和经验提供建议是一种标准做法,实际上,这通常意味着听从该环境中最资深的医生的建议。(现在这种方式经常被称为“循誉医学”。)

1969年,一位名叫Iain Chalmers的年轻医生在加沙地带的一个巴勒斯坦难民营工作时,意识到这种方法的致命缺陷。Chalmers在医学院接受的教育是,患有麻疹的儿童不应该使用抗生素治疗,除非确定他们有继发性细菌感染。他乖乖地不给这些孩子使用抗生素。但后来他发现,他所学到的是错误的:6个对照临床试验表明,早期给麻疹患儿使用抗生素可以有效预防严重的细菌感染。他知道一些在他照料下的孩子因此而死亡,这一悲剧帮助他完成了纠正错误的使命。

在20世纪70年代,Chalmers和一个团队开始系统地梳理与妊娠和分娩护理相关的临床对照试验的医学文献,在这一领域,证据的使用惊人地贫乏。大约10年之后,他们发表了一篇文章,指出一个数据库和两本厚书与数以百计的系统评价显示,许多常规程序——给孕妇剃阴毛,和不让她们接近婴儿,要么是无用的或有害的。其它的方法,比如给早产婴儿注射产前类固醇,能有效地挽救生命。这是一项具有里程碑意义的研究。1993年,Chalmers在建立科克伦协作组织(科克伦协作组织是一家利用循证的方法进行健康系统评价的全球性组织)的过程中发挥了核心作用,该合作旨在遵循这一模型,并综合其他医学专业的证据。

与此同时,在世界的另一边,在加拿大汉密尔顿麦克马斯特大学(McMaster University)工作的一群医生,由David Sackett领导,一直在开发一种新的医学教学方法,训练学生批判性地评价医学文献,以便为他们的决定提供信息。1991年,人们创造了“循证医学”这个术语,后来它被定义为“在对个别病人的治疗决策中,认真、明确、明智地使用当前最好的证据”。

如今,医生通常会根据自己的临床经验和患者的喜好,利用证据来决定该怎么做。证据的基础是建立在系统的评估之上的,研究人员遵循标准的方法分析所有相关的、严格的证据来回答一个问题。这些综述通常包括荟萃分析——对来自多个研究(如临床试验)的数据进行统计组合。仅2019年,科克伦和其他组织就发表了逾2.4万篇系统性评论。

从教育到保护等领域的机构和组织也在创建证据整合,政策制定者发现它们是一种无价的工具。《科克伦图书馆》(Cochrane Library)的主编、以色列科克伦组织首席执行官Karla Soares-Weiser指出,当面对大量相互矛盾的研究,一个证据合集“能够得出哪些药物、措施有效的重要结论,毕竟重要的结论并不会孤立地来自临床试验,其他证据也能提供信息。

渥太华医院研究所(Ottawa Hospital Research Institute)的资深科学家和实验研究员Jeremy Grimshaw表示,证据整合的兴起是“一场无形而温和的革命”。一旦接受这种令人信服的科学评价方式,就很难接受其他方式了。

至少在COVID-19爆发之前是这样。

美国一些反对限制COVID-19药物的抗议者在推广那些没有证据支持的药物。

动荡的试验

Carley将COVID-19发生前后的情形比作吃饭。在流感大流行之前,医生们想要的证据就像来自米其林星级餐厅的美食一样:质量上乘,外观精美,所有成分的来源——临床试验——非常清楚。但在COVID-19爆发后,标准有所下降。他认为,这就好像医生们在喝了十品脱啤酒后蹒跚地从俱乐部回家,去尝试街上可疑的汉堡车里的小吃(不明确的旧证据)。他们不知道它来自哪里,成分是什么,他们不完全确定它是肉还是素食,他们不挑了,感觉就像一夜之间从一个人变成了另一个人。

Kari Tikkinen是赫尔辛基大学(University of Helsinki)的一位泌尿科医师,过去也曾负责临床试验。让他感到震惊的是,去年早些时候一些医生是如此自信,认为羟氯喹等药物肯定是有效的,无需在临床试验中去证明。这是一种“夸大其词的药物”——在美国前总统Donald Trump的推动下。Trump于去年5月宣布自己已经开始服用该药。麦克马斯特大学(McMaster University)的医生和方法学家Reed Siemieniuk指出,这种进展超出他们的想象,人们开始为COVID开出各种疯狂的处方。

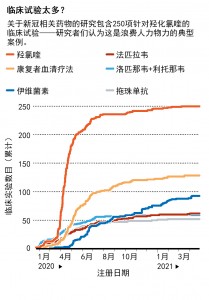

Tikkinen表示,许多医生和研究人员竞相开展临床试验,但大多数试验规模太小,无法产生有统计意义的结果。他领导着由WHO协调的COVID-19治疗国际临床试验芬兰分部。根据一个名为COVIN-NMA、包含2900项临床试验的COVID-19临床试验数据库,羟氯喹是测试次数最多的药物。在250项涉及近8.9万人的研究中对其进行了测试(图“临床试验太多?”)。尽管有令人信服的证据表明羟氯喹没有帮助(去年6月,RECOVERY试验得出结论,不建议将羟基氯喹用于治疗COVID-19),但许多羟氯喹的试验仍在进行中。

研究人员早在十多年前就知道,由于设计不佳的试验和未能评估之前已经做过的研究,大量的医学研究被浪费了。Tikkinen指出,在COVID-19试验开始时进行基本计算,就会发现需要大量参与者才能产生有意义的结果。但很多试验在开始之前根本没有进行协调。

相反,医院应该加入,就像在一些大型试验中所做的那样。SOLIDARITY组织(WHO开展的大型临床试验,试图找到新冠肺炎的有效疗法)在30多个国家登记了近1.2万名COVID-19患者。许多研究人员对英国于2020年3月迅速启动的RECOVERY试验充满了敬畏之心,部分原因是它很简单——一个简短的同意程序和一个结果衡量指标:受试者被随机分配到治疗组或对照组后28天内的死亡率。该试验目前已在180个地点登记了近4万人,其结果显示类固醇地塞米松降低了死亡率,几乎在一夜之间改变了标准做法。

研究人员表示,一个明确的教训是,各国都需要更大规模的国家和国际临床试验方案,以在大流行爆发时迅速启动。Tikkinen 认为,我们将从这次事件中学到很多教训,他认为RECOVERY已经设定了标准。

Carley指出,今年2月,他治疗了一名迫切希望获得单克隆抗体的COVID-19患者,但在Carley的医院,唯一的方法是将他送进康复中心。随机方案将他分配到标准治疗组,而不是单克隆治疗组。这并不容易,但是Carley仍然认为这是一件正确的事情,他补充说那个人恢复得很不错。RECOVERY试验于2月宣布,单克隆抗体托珠单抗(tocilizumab)降低了因严重COVID-19住院患者的死亡风险;另一种抗体混合物的测试仍在进行中。

系统评价的增加

位于圣地亚哥的智利天主教大学(Pontificial Catholic University)负责循证医疗保健项目的Gabriel Rada表示,大流行是“服用类固醇的证据”。对这一疾病的研究以惊人的速度进行。这给试图理解它的研究人员带来了一个连锁反应问题。

随着政府、地方当局和专业机构纷纷委托,有关COVID-19的证据整合数量飙升。Grimshaw表示,他们从未见过决策者有如此强烈的需求。他们说‘救命,告诉我们发生了什么’。Rada运行着一个名为Epistemonikos(希腊术语,意思是“值得知道的”)的巨大的健康系统评价数据库。它现在包含了近9000份与COVID-19有关的系统综述和其它证据综合。但具有讽刺意味的是,就像他们正在整合的主要研究一样,许多综述本身的质量很差或重复。今年早些时候,Rada在仅11项临床试验的基础上,发现了30项关于恢复期血浆的系统综述,而且没有一项综述包括所有的试验。他数了数,关于羟氯喹的综述有100多种,全都过时了。Grimshaw表示,里面有大量不适当的、可能是浪费的重复工作。这是一个基本的信噪比的问题。

一个可能的解决方案是PROSPERO,这是一个于2011年启动的数据库,研究人员可以在其中登记他们计划中的系统评价。约克大学(University of York)审查和传播中心(Centre for Reviews and Dissemination)的负责人Lesley Stewart表示,到目前为止,已有4000多份关于新冠话题的综述。PROSPERO团队鼓励研究者在开始写综述之前,在数据库中检查一下是否存在类似的工作。她希望找到更好的方法来识别卫生政策和治疗中最重要的问题,并确保产生和整合证据的研究人员正在解决这些问题。

研究人员知道,证据整合耗时太长,而且很快就过时,而大流行使这些问题得到了明显的缓解。科克伦发表一份综述的平均时间是两年多,尽管它承诺会更新它们,但在新研究大量涌现的时候,这还不够灵活。因此,在流感大流行期间,科克伦把一些评估的时间缩短到了3到6个月。

系统的评估之所以产生缓慢,部分原因是学者们需要花费很多功夫去搜集和识别信息,即使是在出版数据库中识别相关的临床试验:这些研究没有明确的标记,开展试验的研究者不会透露很多信息。Julian Elliott是澳大利亚COVID-19临床证据工作组的负责人,该工作组隶属于墨尔本莫纳什大学(Monash University)澳大利亚科克伦组织(Cochrane Australia)。他指出,这就像是一个小组创造了一件珍贵的人工制品——临床试验论文,然后把它扔进沙漠,后面写综述的人得像考古学家一样拿着镐头和刷子试图在尘土中挖掘它。Elliott 认为,这听起来很疯狂,不是吗?但事实就是如此。。

Rada想做点什么来帮助解决这个问题。在大流行期间,他编写了世界上最大的COVID-19研究知识库之一,截至5月初已有超过41万篇文章。该团队使用自动和手动的方法检索研究文献数据库,然后对其进行分类和标记,例如作为随机对照试验。该数据库名为COVID-19实时证据概述(L·OVE),已成为证据整合的原材料,为研究者们节省了大量工作。

利用这一资料和其它资料,包括科克伦在内的少数几个组织一直在开发实时的系统综述。Siemeniuk以前曾进行过此类审查,并帮助召集了一个小组来建立一个关于COVID-19治疗的小组。这个国际团队现在大约有50-60人,每天梳理临床试验的文献,这些文献可以改变实践,并将研究结果提炼为医生可以在患者床边快速参考并被WHO使用的活指南。香港中文大学(Chinese University of Hong Kong)循证护理专家、科克伦中国中心网络联席主席Janita Chau表示,这是一个非常好的概念。Chau指出,重要的是现在就收集证据,而不是像她在2003年SARS爆发时看到的那样,人们对它的兴趣随着疾病本身的消失而消失。

巴黎大学流行病学家、法国科克伦组织主任Isabelle Boutron正在共同领导另一个广泛的实时证据综合项目——COVID-NMA倡议,该倡议正在绘制正在进行注册试验的地点,评估其质量,综合结果并使数据实时公开。她指出,理想情况下,计划试验的研究人员应该提前与证据综合专家交谈,以确保他们正在衡量的结果类型可以有效地与审查中的其他结果相结合。Boutron 等人真的在努力把不同的社区联系起来。

Grimshaw、Elliott等人希望看到实时综述的规模不断增加。这是COVID-END (COVID-19 Evidence Network to support Decision-making,新冠支持决策的证据网络)的一个重点。该网络由科克伦和世卫组织等组织组成,于2020年4月汇集在一起,更好地协调COVID-19证据的整合,并指导人们获取最有效的证据。该组织目前正在制定其长期战略,其中包括一份优先清单,以整合最新、实时的证据。

随着世界进入恢复阶段,共同领导COVID-END的Grimshaw认为,最好是建立一个拥有数百份实时系统评估的全球数据库,解决从疫苗推广到学校关闭后恢复等一系列问题。他认为,有一个强有力的论点是,如果你在某些领域投资于实时评论系统,你将获得更大的回报。

模糊的证据

即使严格的临床试验运行起来过于缓慢或困难,这场大流行也提醒人们,仍然有可能建议采取什么措施。在英国,牛津大学健康研究人员和医生Trish Greenhalgh表示,尽管有大量证据表明,大规模使用口罩既不会像药物那么有害,又非常有效,但很多人还是希望有随机对照试验来证明这一点,这让他非常沮丧。《临床流行病学杂志》(Journal of Clinical Epidemiology)联合主编、驻伦敦的COVID-END顾问David Tovey认为,这只是常识的一次冲击。人们太过关注随机试验,认为这是真理的唯一来源。

英国剑桥大学(University of Cambridge)MRC流行病学小组(MRC Epidemiology Unit)的David Ogilvie指出,这个问题在公共卫生领域很常见。在循证医学的标准范式中,研究人员从随机对照试验中收集一种疗法的证据,直到结果明确显示有效或者无效。但在许多情况下,这样的试验是不道德的、不切实际的或不可行的:例如,不可能做一个随机对照试验,来测试一条新的城市高速公路是否通过把交通引到城外来改善人们的健康。通常,研究人员必须实事求是地评估一系列不同的证据——调查、自然实验、观察研究和试验——并将它们拼接在一起,以给出一幅关于某物是否有价值的完整图片。Ogilvie表示,你必须在现有证据最充分的情况下继续做我们能做的事情,然后继续评估我们正在做的事情。

无论科学家们如何综合和包装证据,当然也不能保证这些证据会被倾听或使用。这场大流行表明,要改变受意识形态驱使的政客和坚定的疫苗怀疑者的想法,或击退Twitter上的虚假信息,是多么困难。Per Olav Vandvik认为,我们无疑是在与强大的势力作战。他是奥斯陆神奇证据生态系统基金会(MAGIC Evidence Ecosystem Foundation)的负责人,该基金会支持使用可靠的证据。

该领域的领导人将在10月科克伦、COVID-END和WHO的虚拟会议上继续讨论这些辩论,讨论大流行期间关于证据供应和需求的了解情况以及下一步的发展方向。Soares-Weiser指出,一个关键的问题是确保证据能够解决低收入和中等收入国家以及富裕国家面临的问题,而且证据的获取也是公平的。她真的相信,我们将更强大地走出这场危机。

与此同时,Carley仍在曼彻斯特治疗COVID-19患者,有时还在接受试验前推荐的新疗法。他表示,过去的一年是非常辛苦和可怕的,看到年轻、矫健、健康的人带着非常糟糕的胸部X光片来到这里,疗效却不是很好。”

与此同时,看到证据——科学——所能带来的巨大变化也令人激动。Carley 表示,当结果出来,你看到地塞米松将拯救全世界成千上万的生命,此时,你会想,‘这真是太神奇了’。

原文检索:

Helen Pearson. (2021) How COVID broke the evidence pipeline. Nature, 593:182-185.

张洁/编译