Nora Volkow——阿片类药物危机斗士

图为Nora Volkow童年时在墨西哥城的家,现在这里是她的曾祖父、苏联革命家Leon Trotsky的纪念馆。

Nora Volkow领导着世界上最大的药物上瘾研究基金,而此时美国正努力应对毒品滥用导致的死亡人数激增问题。

1995年2月一个寒冷的星期五晚上,在纽约厄普顿的布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory),研究毒瘾的Nora Volkow和她的丈夫在漫长的一天之后钻进了车里。冰雪覆盖了树木和道路,闪烁着冰冷的光芒。但当这对夫妇开车下斜坡时,车轮打滑,汽车开始失控。一辆迎面驶来的汽车撞上了车门,Volkow蜷缩着保护自己。

金属扎进了她的肉,疼痛难忍。最后,消防队赶来解救了她,一辆救护车把她送到了最近的急诊室,医生给她开了杜冷丁,这是一种强效且极易上瘾的阿片类止痛药,也叫哌替啶,类似于吗啡。

尽管Volkow花了无数时间和瘾君子交谈,读了数百篇关于药物滥用机制的论文,但接下来发生的事情依旧让她猝不及防。

Volkow表示,那种飘飘欲仙的感觉非常特别,只有持久的性愉悦能与杜冷丁带来的愉悦感相媲美,它掩盖了所有其它的感觉。她又继续服用了几天的杜冷丁,然后医生让她回家继续服用。但她决定不再使用杜冷丁。她很害怕——她知道她的许多病人一旦开始就停不下来了。她相信,没有毒品的帮助,她也能挺过去。

那天晚上,一种她以前从未有过的不适感席卷了她的全身。她感到不安、激动、绝望。Volkow吃了一片止痛药,这种感觉很快就消失了。就在那时,Volkow意识到依赖性发展得有多快。这也让她意识到,她非常害怕阿片类药物。

25年过去了,Volkow的名字已经在成瘾领域和其他领域广为人知。自2003年以来,作为马里兰州洛克维尔美国国家药物滥用研究所(National Institute on Drug Abuse, NIDA)的神经学家,她一直支持上瘾是一种大脑疾病,而非道德缺陷的观点。在她的指导下,NIDA优先研究成瘾的生物学基础,并力图在医疗和刑事司法系统中改善滥用药物者的处境。

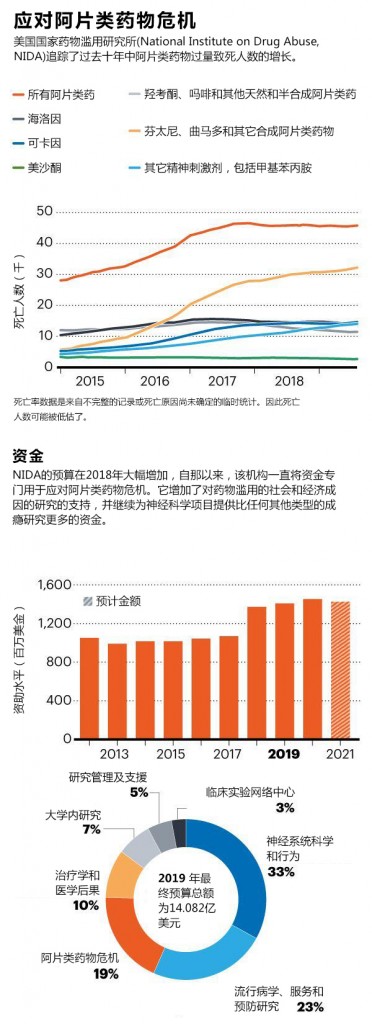

随着美国大麻的法律地位的变化,电子香烟市场不断扩大,可卡因和甲基苯丙胺的突然回归,以及长达20年之久的阿片危机摧毁了这个国家的许多地区——阿片类药物过量造成美国近一百万人死亡(图“应对阿片类药物危机”)。Volkow临危受命,启动一项紧急计划。NIDA已经开始了监测药物使用的项目,并把钱投入到可以减少药物欲望和愉悦效果的药物上。

长期以来,批评人士一直认为Volkow对大脑的强调在很大程度上低估了社会和经济力量对成瘾的影响。在过去的一年中,Volkow已经开始认识到无家可归、失业和孤独等因素会使人们更容易染上毒瘾,恢复的可能性更小。但一些研究人员认为,该机构的资助决定(倾向于资助神经系统的研究)并不能充分反映Volkow的意识转变。他们表示,NIDA过于关注大脑,他们也担心NIDA在处理毒品使用和成瘾问题上的权利过大。华盛顿大学(University of Washington)塔科马分校文化研究研究员Ingrid Walker指出,NIDA的影响力是巨大的,相关部门也会跟随NIDA的领导。

尽管如此,Volkow对了解过度使用毒品的生物学影响的痴迷——部分是由她自己家庭的过去引起的——不仅粉碎了神经科学的教条,还帮助减轻了成瘾者所面临的耻辱。

哈佛医学院(Harvard Medical School)的精神生物学家Bertha Madras表示,她的人生使命是收获科学的力量,以改变数百万人的生活,她做到了。

革命传统

Volkow在墨西哥城长大,是两位苏联和西班牙移民的四个女儿之一。他们的母亲是来自马德里的一名高级女装裁缝,为了躲避Francisco Franco的独裁统治,她来到墨西哥避难。他们的父亲是一名化学家,也是一名难民。1939年,年仅13岁的他来到墨西哥城,与他唯一在世的亲戚——他的祖父、流亡的苏联革命领袖Leon Trotsky一起生活。

Volkow十几岁时就对人脑产生了浓厚的兴趣,并在墨西哥城的墨西哥国立自治大学(National Autonomous University of Mexico)学习医学。她父亲非常鼓励她。Volkow表示,无论她问父亲什么与科学有关的问题,答案都是‘是的’。有一次,她问他能不能把一具尸体带回家解剖。他同意了,但Volkow的母亲和姐妹们威胁要离开家。但她最后还是检查了一些骨头。当Volkow对某事感兴趣时,她不会放弃,直到她理解它。

70年代末年轻的Volkow。

同样的好奇心和固执贯穿了她的大部分职业生涯。在以全班第一名的成绩毕业后,她被麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)录取,学习心理学。但是1980年《科学美国人》(Scientific American)上的一篇文章打乱了她的计划。

这篇文章描述了一项新技术——正电子发射断层扫描(positron emission tomography, PET)——是如何让神经成像仪对活的大脑进行成像,并观察它们的活动模式的。Volkow一下子就着了迷。

读完这篇文章后不久,她在纽约大学医学中心(New York University Medical Center)的精神病学家Jonathan Brodie的实验室里找到了一份研究工作,该中心有一个使用神经成像技术的充满活力的项目。Brodie开始做PET扫描,目的是研究人类的各种脑部疾病。

Brodie指出,显然,她从一开始就是明星。她的热情是无限的。Volkow很快参与了每一个项目,从寻找脑瘤生物标志物到检测患有和未患有精神分裂症的人之间大脑活动的差异。她作为一个叛逆,但才华横溢的科学家的名声开始形成。Brodie表示,Nora确信她总是对的,有时她是对的。也许,甚至大多数时候她都是对的。

上瘾或是大脑疾病

到20世纪80年代中期,Volkow在纽约大学完成了精神病学住院实习,并搬到休斯顿的德克萨斯大学健康科学中心(University of Texas Health Science Center),在那里的成像设备中工作。她本想研究精神分裂症,但可卡因热潮却使瘾君子人数激增。

在一次又一次的PET扫描中,Volkow发现了这些瘾君子大脑中的异常。她指出,你会看到血液流动的地方有很多洞和缺口。她认为,可卡因会阻塞血管,使其无法正常循环,这与轻微中风类似。她的发现与当时普遍认为的可卡因是一种相对安全的物质的观点相矛盾——尽管1986年两名著名美国运动员(篮球运动员Len Bias和美式橄榄球运动员Don Rogers)的死亡改变了这种看法。

1987年,Volkow搬到了布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory),在那里的16年间她继续研究了药物对大脑的影响。她用放射性同位素给可卡因贴上标签,追踪它触发大脑中神经递质多巴胺的速度,以及它消散的速度。她认为,这种效应的速度可以解释为什么这种药物会让人如此上瘾。

在布鲁克海文的时候,Volkow一直在质疑神经科学长期以来的假设。人们普遍认为,上瘾的物质会损害大脑的奖赏中心,诱使人们继续尝试这些物质以获得良好的感觉。但这并不能解释为什么那么多的病人告诉她,他们觉得必须服药,即使他们早已失去了这种乐趣。好像他们已经失去了决定权。这种更复杂的反应似乎不只牵涉到处理奖赏的大脑区域。

20世纪90年代出现了一系列重大发现。Volkow注意到,控制决策和自我控制的大脑区域——前额叶皮层,在可卡因成瘾的男性中是不活跃的——这是一种异常现象,有时可能出现在成瘾之前,使人更容易受到它的影响。她认为,决策区域的功能失调是吸毒者感到自己失去控制的原因。此外,她和她的团队还发现,反复服用可卡因会杀死多巴胺受体,使大脑变得麻木。多巴胺受体减少了人们对毒品的依赖,但同时也增加了他们对毒品的依赖。Volkow和她的同事后来在滥用酒精、海洛因和甲基苯丙胺的人群中也得到了同样的结果。

这些斑点状的PET图片足以帮助Volkow分辨出哪些是瘾君子,哪些不是。放射化学家Joanna Fowler指出,它展现了一幅完全不同的画面,更新了一些观念。她是Volkow在布鲁克海文最亲密的合作者和朋友之一,于2014年退休。过去人们往往认为上瘾是一种道德弱点或缺乏意志力,现在开始接受上瘾是一种大脑疾病。

Volkow补充了更多的发现:例如,她发现酒精上瘾引起的一些大脑变化在戒酒几个月后可以逆转,而且多巴胺会影响人们的动机,而这一过程在吸毒成瘾中是不受控制的。

心理学家Alan Leshner指出,Volkow的想法违反了惯例。Leshner是位于华盛顿特区的美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science)的前首席执行官,也是Volkow在NIDA的前任。上瘾涉及决策的大脑区域的理论与数十年的工作背道而驰。Leshner知道人们觉得Volkow很奇怪。

即使Volkow知道大家这样想她,她也不在乎。Leshner表示,Volkow是一位非常勇敢的科学家,她开创了一种观察大脑的全新方法。2003年,Volkow接任了NIDA的负责人一职。NIDA现在是一个拥有13亿美元预算的机构,为全球关于成瘾的科学研究提供的资金比其他任何机构都要多。

Volkow是NIDA历史上任期最长的主席。在她任职期间,她继续自己的调查,收集有关药物滥用的基本生物学证据,她的机构还支持了许多其他机构。

比如,NIDA资助了一些研究,表明大麻是如何让人上瘾的,特别是对年轻人和普通消费者而言。NIDA还资助了有关上瘾的遗传和表观遗传因素的研究。

该机构还对药物滥用的治疗和预防提供支持。它帮助开发了第一种美国批准的减轻阿片类药物戒断症状的药物(洛非西定),并资助了皮肤下长效植入物的早期试验,这些植入物现在用于帮助患者缓解阿片类药物戒断症状。

此外,NIDA资助研究开发旨在帮助成瘾者的技术——包括一款将成瘾者与教练和康复中的其他人联系起来的应用程序,以及一款利用数据科学发现处方止痛药在网上非法销售的工具。

其中一些工作与其他努力一起,促使了阿片类药物危机出现积极趋势。例如,自1990年以来,2018年美国的药物过量死亡人数首次下降了5%左右。

Volkow对美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration, FDA)制定的批准成瘾药物的标准提出了质疑:直到2018年FDA改变政策之前,只有在这些药物能够证明它们有助于戒除毒瘾的情况下,才会批准这些药物。Volkow称(尽管有些批评者不同意),将上瘾重新定义为一种病态至少在一定程度上促成了立法,比如美国2008年的精神健康平等和上瘾公平法案。该法案要求保险公司将物质使用障碍与其他疾病放在平等的地位。

Madras认为,Nora接受了NIDA负责人的工作,美国和全世界都应该为此感到幸运。

家族历史

在墨西哥城一个鹅卵石铺就的社区里,Volkow儿时的家的花园里有一块墓碑,上面刻着锤子和镰刀,守护着她曾祖父的骨灰。1940年,早在Volkow出生之前,Trotsky就在这座房子里被一个手持冰镐的斯大林主义特工杀害了。这座房子是Trotsky试图躲避伤害的安全屋:木架的窗户、装甲的门和三个瞭望塔。

这是圣诞节后的第一天,游客在这座房子周围闲逛——现在它是一座博物馆——沉浸在Volkow一家的历史中。Volkow已经回到墨西哥城探亲了,几乎每年都是这样。她凝视着墓碑上那扇装着曾祖父骨灰盒的小门,沉默了一会儿。

Volkow低声说道,死亡离我们如此之近,几乎触手可及,这有点让人震惊。没有人是在花园里埋着人的房子里长大的。

Trotsky是1917年十月革命的领导人之一,这场革命最终导致了苏联的成立。他梦想在世界范围内建立一场大规模的动乱,把权力交给最弱势的群体,促进平等。

类似的理想在Volkow依然存在。在她的职业生涯中,她经常感到美国的医疗和刑事系统歧视成瘾者,忽视他们的药物滥用,拒绝给予他们医疗照顾,并把他们关起来。她认为,这让她看到了利用证据改变这些做法的机会,并提供了一种科学的方式来解释和治疗成瘾。

但她还有一个更个人的动机——她母亲的家族中有很深的毒瘾。Volkow还记得小时候,她的叔叔Rafael是个英俊善良的人,他一直在和酒精滥用作斗争。几十年后,直到她母亲去世前,她才告诉Volkow,她的祖父并不是像所有人被告知的那样死于心脏并发症:由于无法控制自己的酗酒,他自杀了。这一坦白令人心碎。Volkow把她的整个学术生涯都奉献给了展示上瘾是一种和其它疾病一样的疾病,而不是一种可耻的疾病。

Volkow 指出,这就是耻辱的作用,她可怜的妈妈不得不等到最后一刻才告诉她一些不敢说的话。

毒瘾的污名仍然很严重。这可以解释为什么在2018年,美国2120万被诊断为药物使用障碍的患者中,只有17%接受了治疗。然而Volkow的努力没有白费。她帮助重新定义了社会上的毒瘾、做了公开演讲、教育地方和联邦法官、为医生提供培训工具,并推动在康复设施和监狱中更容易获得过量毒品解毒剂和抗瘾药物。

大脑倾向

但是相当多的研究人员不同意NIDA将成瘾症作为一种大脑疾病的概念,Volkow在她任职期间强化了这种方法。他们声称,该机构愿景背后的科学是有价值的,但不完整,它专注于神经科学,忽视了通过经济和社会科学方法来减少毒瘾,从而扭曲了对药物滥用的研究;它没有提供很多新的药物;它含蓄地,也许是无意识地,使反毒品战争永久化。

2009年,澳大利亚布里斯班昆士兰大学(University of Queensland)的成瘾流行病学家Wayne Hall开始仔细研究成瘾的神经影像学证据。他表示,在项目结束时,他认为Volkow的理论并不像它经常展示的那样清晰。

他和他的同事发现,包括Volkow在内的大多数研究都使用了一小部分严重上瘾的人的样本,并没有梳理出他们之前可能存在的大脑差异。这些数据似乎并不足以证明把大脑作为成瘾的解释是合理的。Hall指出,如果你把注意力集中在大脑上,你往往会忽视更广泛的社会政策,我们知道这些政策会对毒品问题的流行产生重大影响。

其他人回应了这种批评。NIDA对神经生物学的过分强调已经将药物滥用从其社会和经济背景中抽离出来,比如贫困和种族主义,而忽视了将成瘾视为人们可能不了解的东西的其它模型,英国边山大学(Edge Hill University)的成瘾心理学家Derek Heim指出,这不仅仅是大脑出了问题。

一些人还认为,该机构得到的政治关注可能会转化为有害的政策。北佛罗里达大学(University of North Florida)的药物历史学家David Courtwright表示,传播药物会引发脑部疾病的信息往往会导致不惜一切代价控制药物供应的严厉措施。他认为这有时会让NIDA的Nora等人感到不舒服,因为他们真的不想看到吸毒者被送进监狱——他们希望他们得到治疗。

但即使在她的批评者中,Volkow也获得了意想不到的支持。Courtwright真的很佩服Volkow,他认为她是NIDA非常有效的领导者。他们承认NIDA取得了重要的进步。

例如,Volkow去年启动了一个项目,该项目将跟踪近11900名健康儿童到成年早期,使用神经成像来捕捉儿童的生理和社会环境——包括任何物质的使用——如何影响他们的大脑发育。这有助于弄清成瘾之前的大脑异常,以及哪些异常可能导致成瘾。目前正在计划的另一项研究将补充这一结果,该研究将评估产前和产后药物暴露对大脑的长期影响。

NIDA还带头开展了一个项目,旨在减少受严重影响地区与阿片类药物相关的死亡人数。这项去年启动的耗资3.54亿美元的计划,旨在到2023年将俄亥俄州、纽约州、马萨诸塞州和肯塔基州的67个社区的药物滥用相关死亡率降低40%。研究人员将测试降低阿片类药物处方率的策略,增加接受药物辅助治疗的人数,扩大纳洛酮的分布。纳洛酮是一种喷入鼻腔或注射的解毒剂,试图拯救那些服药过量的人。

2019年10月的一个炎热的日子,Volkow走访了宾西法尼亚州费城的肯辛顿,那里是美国毒品危机最严重的地区。街道上到处都是注射器。人们在光天化日之下给自己注射,其他人则躺在地上,表现出明显的戒断症状。一个瘦弱的男人和一个瑟瑟发抖的朋友分享了一块面包圈。

这情景使她震惊。她有几十年在实验室研究药物成瘾的经验,并为其他人的研究提供资金,但这还不够。她意识到,如果她不解决吸毒成瘾的社会现实,她就无法解决这一流行病,也无法预防未来的流行病。

Volkow去肯辛顿已经几个月了,但从那以后,一个想法就像钟摆一样在她的脑海里来回摆动。如果人们没有地方睡觉或吃东西,他们就没有摆脱毒瘾的机会——不管NIDA资助了多少药物,也不管她扫描了多少大脑。

12月参观托洛茨基博物馆(她的老房子)期间,Volkow远离人群,去了安静的图书馆。她对叔叔和祖父的记忆开始产生共鸣,她在费城看到的场景不断在她的脑海里回放。

她现在知道,他们与毒瘾斗争的原因远不止是大脑受损。

原文检索:

Emiliano Rodríguez Mega. (2020) The psychiatrist at the centre of the opioid crisis. Nature, 580: 178-181.

张洁/编译