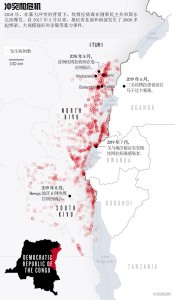

刚果埃博拉疫情之战

埃博拉是一种致命病毒,已经夺去了2000多人的生命。

在刚果民主共和国,世界卫生组织(World Health Organization, WHO)与子弹、政治和致命的埃博拉病毒作斗争。本报道得到了普利策危机报道中心的支持。

WHO总干事Tedros Adhanom Ghebreyesus专注地看着刚果民主共和国(Democratic Republic of the Congo)东北部省份一份长期被遗弃的战区的地图。埃博拉(Ebola)病毒在这里肆虐, 而Tedros想要阻止它。他蜷缩在食堂昏暗的角落里,和前线的军官们在一起。他们的手指在地图上舞动,指向民兵占据的地区,解释他们的团队如何艰难地在这些地区分发疫苗和温度计,这两者是限制埃博拉病毒传播的关键工具。

随着夜幕降临,越来越多的世卫组织工作人员排队进入位于北基伍省动荡城市布滕博的联合国大院大厅。当炖肉、炸鱼和芭蕉等自助餐变冷,一些盒装葡萄酒变暖时,他们谈话的喧闹声也随之升高。最终,Tedros结束了与高级助手的会面,并宣布该吃饭了。

他在一群年轻的埃博拉斗士(主要是刚果公共卫生专家和医生)旁边的椅子上坐下,沉默地思考着问题。当时是6月,Tedros面临着来自四面八方的压力。此次疫情已经发展成为历史上的第二大疫情。尽管有了新的埃博拉疫苗和药物来治疗这种疾病,但治疗并没能惠及所有需要接受治疗的患者,死亡率飙升至67%。武装组织并不是世界卫生组织面临的唯一挑战。许多居民拒绝埃博拉行动人员的帮助。在刚果共和国,经历过一个多世纪以来的冲突、剥削和政治腐败,民众对于各种公共机构充满了怀疑。在过去的25年里,战争摧毁了任何可靠的、规范的医疗系统。据Tedros解释,埃博拉病毒的爆发只是表象。根本原因是政治不稳定。

这一解释并不能让卫生政策分析人士满意,他们发现疫情不断升级,并对WHO控制疫情的能力提出质疑。就在他们提出批评的同时,该组织正要求各国政府和慈善家拿出数百万美元来帮助控制埃博拉疫情。WHO派出的应对埃博拉疫情的人员比任何其他国际组织都多,因为持续不断的暴力将许多人挡在了门外。救援人员面临着死亡威胁,还有石块、子弹和手榴弹的袭击。

Tedros来到布滕博是为了了解这里的障碍,并与该市的领导人谈论如何平息紧张局势,使他的团队能够在不受伤害的情况下工作。当他和行动者一起吃饭时,他开始为他们辩护。Tedros表示,他的团队不分昼夜地工作。其他团队来这里仅仅待上几个小时,然后一听到枪响就跑掉了。他将一只手放在身旁一位流行病学家的肩上,并指出她和Richard冒着同样的风险。Richard Mouzoko是她的同事,两个月前在布滕博的一家医院被枪杀。Tedros强调,他们这样做是为了拯救生命。

暴力和不信任

清晨,Tedros乘坐黑色装甲吉普车进入布滕博郊外的森林。在Katwa镇,这辆车停在几个月前遭受袭击的埃博拉治疗中心。刚果民主共和国军队的狙击手现在守卫着它的入口。Tedros大步穿过病房,他的团队穿着WHO战术背心,摆出一堆照片。Tedros告诉工作人员,他很自豪,即使他不在工作人员身边,他的精神与工作人员同在。

转眼间,他回到车队,冲到一条跑道上,那里有一架直升机在等着他。Ibrahima Socé Fall是WHO负责应对埃博拉疫情的官员,他在现场为Tedros送行。本文作者AMY MAXMEN跟着Fall留下来,他想看看在这个饱受战争折磨的城市里,卫生工作者是如何与人类已知的最致命病原体之一进行斗争的。

MAXMEN等人钻进一辆装甲车,沿着一条没有路面的高速公路向北前往贝尼市。这片土地由名为“迈迈”(Mai-Mai)的基层民兵组织控制,因此他们的车跟在一辆皮卡车后面以稳定的速度行驶。当天空下起大雨时,他们就会把褪色的冬衣披在头上。

开车途中,Fall谈到了暴力造成的伤亡。杀戮、纵火和轮奸的激增给社区带来了创伤。纽约大学(New York University)的非营利调查项目刚果研究集团(Congo research group)称,过去三年,基伍北部和南部约有1900名平民被屠杀,另有3300人被绑架。父母为那些被抢走,并被迫当兵的孩子哀悼。这里的人民生存压力很大。Fall指出,一周前在埃博拉疫情严重的伊图里省发生的冲突造成160人死亡,30万人逃离家园。不过这些事这在这里都算不上新闻。这里的人不相信有人关心他们,甚至不相信他们自己的政府,所以很难让他们相信Fall等人是来帮助他们的。

WHO总干事Tedros Adhanom Ghebreyesus(身穿白衬衫的这位)在Katwa考察的情形。

不信任的根源根深蒂固。自1996年卢旺达种族灭绝事件蔓延到刚果民主共和国后,东部地区就陷入了战争。至少有8个非洲国家很快卷入了这场后来被称为非洲世界大战的战争。到2007年,随着政治系统崩溃,估计有500万人死于暴力、疾病和营养不良。尽管从技术上讲,战争已经结束,但目前约有130个武装组织占领了东部地区。

就是在这种背景下,埃博拉病毒从动物(很可能是蝙蝠或猿类)传播到人类。2018年8月1日,贝尼附近采集的一名患者血液样本的埃博拉病毒检测呈阳性。当时的刚果民主共和国卫生部长Oly Ilunga Kalenga宣布,病毒首次抵达刚果民主共和国东北部。Ilunga表示,从第一天开始,他就警告所有人,由于冲突,这将是一次非常严重的疫情爆发。

一周之内,卫生部、WHO和援助组织开始建立埃博拉治疗中心。卫生工作者将装满埃博拉疫苗的高科技冷藏箱运进雨林,WHO紧急行动司的流行病学家也赶到现场,调查埃博拉病毒的传播情况。他们试图了解每个人是如何被感染的,并寻找他们生病时接触过的所有人。卫生工作者对这些接触者进行21天的监测,以发现埃博拉病毒的症状,如呕吐和发烧,这是病毒的潜伏期。如果他们怀疑感染病毒,他们会在病毒传播前进行测试并隔离。这一埃博拉响应行动被称为接触者追踪,是阻止病毒传播的关键。

在一个拥有强大、集中的医生和公共卫生工作者网络的国家,接触者追踪是可控的。但在经历了数十年的政治动荡之后,刚果民主共和国东部没有这样的制度,冲突使得快速建立这样的制度变得不可能。去年9月至11月,一个以用砍刀砍死平民而臭名昭著的武装组织——民主联盟军(Allied Democratic Forces, ADF)在贝尼城内及周边地区杀害了大约55名平民,并绑架了数十人。在一次袭击中,一枚火箭推进榴弹击中了奥卡皮酒店,当时WHO的埃博拉救援人员就住在这里。幸运的是,这枚炸弹没有爆炸,无人因此丧生。

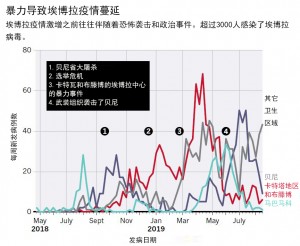

每次袭击后,前线的反应人员为了安全而撤退,埃博拉病毒就会不受限制地传播,在暴力事件发生后的几周内,死于埃博拉病毒的人数激增(图“暴力导致埃博拉疫情蔓延”)。据贝尼埃博拉中心的传染病医生Marta Lado解释,他们开始认为已经控制住了疫情,然后发生了袭击,由于不安全,他们在3、4天内无法进入社区,接触者也脱离了他们的监测。

12月,刚果埃博拉疫情已经成为世界第二严重的疫情。然后事情变得越来越糟。当时的总统Joseph Kabila禁止贝尼和布滕博的100多万人在即将到来的选举中投票。贝尼和布滕博是反对党的大本营。他将其归咎于埃博拉病毒和安全局势,但许多刚果民主共和国公民认为,总统在长达18年的统治之后,几乎不加掩饰地试图保留权力。

接着全国各地爆发了动荡的示威活动。在贝尼的一次抗议活动中,一个埃博拉中心被洗劫一空,但对埃博拉应对措施的真正损害是将疫情政治化。投票禁令似乎证实了谣言,即这种可怕的疾病是一种旨在剥夺反对派权利和赚钱的工具。毕竟,许多埃博拉行动者来自首都金沙萨和其他国家。他们住在相对高档的房子里,以前并不关心这个地区的苦难。一些居民认为,这些外国人试图引入埃博拉病毒来杀死他们,就像ADF一样。ADF似乎是凭空冒出来的,与国际关系密切。正如贝尼的一名医生向我解释的那样,人们认为,这只是另一种从外面带来的杀戮。

今年1月,人们普遍认为选举是一场骗局,选举后不信任加剧。Kabila将总统职位交给了一位后来允许他分享权力的候选人。2月24日晚,袭击者烧毁了Katwa的一个埃博拉治疗中心。三天后,他们在布滕博点燃了另一个中心的车。一动不动的病人在病床上惊恐地看着中心被烧4名感染埃博拉病毒的人逃进了森林。这次袭击发生在该中心最繁忙的时候——白班和夜班交接的时候。援助组织无国界医生组织(Medecins Sans Frontieres)埃博拉项目经理Trish Newport表示,这些都是非常暴力的袭击。他们是有计划的。由于担心他们的安全,无国界医生组织从布滕博和Katwa疏散了工作人员,世卫组织和刚果民主共和国卫生部一起填补了空缺。

到3月初,这些团体已经重建了设施。但一周后,袭击者再次伏击了其中一个中心,杀害了一名值班警官。当天下午晚些时候,Tedros来到布满弹痕的诊所慰问工作人员。他宣布,他的军团将加倍兵力。今年4月,Mouzoko在布滕博的另一家医院被枪杀。

当Tedros谈到Mouzoko和他的四个孩子时,他的眼睛里满是泪水。Tedros在谋杀发生后不久从瑞士日内瓦飞往布滕博。据Tedros回忆,当他到那里的时候,他简直说不出话来。工作人员很害怕,但同时,他们告诉Tedros,他们不会被吓倒。Tedros做出了一个决定,他们可以通过消灭埃博拉来表达对Mouzoko的尊重。

Tedros将WHO置于刚果民主共和国的聚光灯下。今年以来,WHO在埃博拉病毒蔓延的城镇部署了大约700名工作人员。相比之下,美国疾病控制和预防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)只派出了大约12名流行病学家,而且他们并不在热点地区。2014年至2016年,西非爆发了世界上最严重的埃博拉危机,其他处于最前沿的援助组织,如无国界医生组织和红十字会(Red Cross)也在提供帮助,但医生数量少于WHO。

目前疫情的另一个不同之处是,WHO的埃博拉行动者几乎都是非洲人,来自刚果民主共和国、几内亚、塞内加尔和其他法语国家。Fall表示,这是非洲对抗疫情能力不断增强的一个迹象。他感到了一种个人的责任感:他是一名非洲人,当他看到自己的人民受苦时,就像他的家人也在受苦一样,他必须做点什么。

然而,到今年6月,WHO已承认需要其他姐妹机构的帮助,以处理人道主义危机。联合国驻刚果维和特派团团长David Gressly以埃博拉紧急协调员的身份介入。大约3000名联合国士兵已经被部署到布滕博和贝尼周边地区,Gressly的任务是确保该地区埃博拉疫情行动者的安全。

当月,Tedros再次回到这里,检查Gressly的工作交接情况,并赢得了该国关键人物的支持,使疫情非政治化。这包括会见刚果民主共和国当局联盟的领导人和主要反对党的领导人。据他解释,在埃博拉问题上,他们都需要有相同的立场。

尽管Tedros的背景是科学——一名受过训练的流行病学家——但在他驾驭刚果民主共和国政治的复杂性时,作为一名政治家的经历才浮出水面。他在祖国埃塞俄比亚担任卫生部长,2012年至2016年担任外交部长。当WHO前任总干事陈冯富珍宣布她将辞职时,Tedros在美国前总统Carter等人的支持下竞选该职位。2017年7月,他成为WHO首位非洲领导人。他开始思考这对非洲人意味着什么,当他访问非洲时,非洲人民能明白Tedros理解他们的处境。

一个微妙的操作

6月一个炎热的下午,52岁的Kyamwatsi Muswagha在阿洛雅镇走了好几个小时才回来。她是数百名迅速参与接触者追踪工作的当地人之一,她正在寻找20多名与埃博拉病毒感染者关系密切的人。仅在一天内,这些当地人就需要监测1500人。在北基伍省和伊图里省,每天要追踪的接触人数约为2万人。

Muswagha将一叠文件递给世卫组织流行病学家,她面前的野餐桌上堆满了这样的文件。每张表格都列出了一名接触者的姓名,以及发烧、腹泻和其它埃博拉症状的复选框。当某人的症状持续几天时,埃博拉行动者会进行调查。但当她问这些成堆的文件里的数据是如何整理和分析的时候,她从来没有得到一个明确的答案。Muswagha承认她错过了一些信息。一些家庭会藏起来,一些家庭会说他们很好,希望她能离开。名单上的接触者只是那些可能被感染的人的一小部分。截至今年5月,被诊断出感染埃博拉病毒的患者中,只有不到一半人在接触名单上。这意味着他们没有接种埃博拉疫苗,也没有受到监控。

野餐餐桌的对面是一座尘土飞扬的混凝土建筑,这是阿洛雅的主要卫生设施。在七间潮湿的房间里,一位妇女抱着她七岁的女儿。她女儿得了荨麻疹,在发高烧。据医生兼流行病学家Dorine Ngono解释,这名妇女拒绝让卫生工作者把她的孩子带到一小时车程外的埃博拉中心。在另一个房间的床垫上躺着一位几天前产下死胎的妇女。死产是埃博拉病毒的一种症状,所以急救人员希望对她和婴儿进行病毒检测。然而,这名妇女非常伤心,她不愿透露她把孩子埋在哪里。Ngono脱掉了她的WHO背心,汗珠在她发际线附近凝结。她表示,人们需要信任她,所以她需要消除所有可能出现的障碍。

士兵们在刚果民主共和国东北部城市布坦博巡逻,这座城市饱受冲突和埃博拉的折磨。

一年前埃博拉病毒首次爆发时,急救人员将发烧的人送往设备精良的埃博拉中心。但他们很快就意识到很多人不会去。截至5月,大约三分之一的埃博拉患者在中心以外的地方死去。而在那些到埃博拉中心的人当中,WHO估计,从出现症状到登记入住,平均大约6天。在此期间,患者可能拜访了他们的牧师、治疗师、药剂师和当地卫生工作者。急救人员发现这些设施正在成为新的感染源。

因此,WHO没有像阿洛亚那样忽视药店和诊所,而是决定让它们为这种致命病毒做好准备。到目前为止,埃博拉救援人员已经在北基伍省确认了1000多个这样的设施,他们正在为那里的工作人员提供埃博拉疫苗。但是156名卫生工作者在这次疫情中被感染,这表明出了问题。世卫组织驻布坦博的实地协调员Marie-Roseline Darnycka Belizaire表示,这个工作是劳动密集型的。你应该看看这些地方,地板是泥土,墙是旧的,木头腐朽了,有些地方没有自来水,而且天花板很低,你甚至没法站起来。病人的主房间和我们的浴室差不多大。

Ngono指出,她和其他外部专家也不能单从当地的卫生工作者手中接过指挥棒。她们必须培训他们,让他们做这项工作,并给他们奖金。

批评&混乱

Ngono最终说服了那位死产的母亲去验血。结果显示,这位母亲是埃博拉病毒阴性。这是一个好迹象,另一个好消息是贝尼地区接种疫苗的人数也在上升。但是好消息总是伴随着坏消息。今年7月,两名当地埃博拉救援人员被他们的邻居杀害。据称,邻居嫉妒他们在救援中找到工作。接下来的一周,一名感染埃博拉病毒的妇女前往乌干达卖鱼,途中呕吐不止。一位感染埃博拉病毒的福音派牧师从贝尼坐了两天的巴士来到戈马,这座拥有200万人口的城市拥有一座国际机场。从那里,病毒有可能搭便车到迪拜、比利时或北京。

随着分析人士和研究人员对Tedros没有宣布此次疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”(public-health emergency of international concern, PHEIC)的行为提出批评,疫情在国际上传播的风险日益加大。一些观察人士担心,WHO正在重蹈西非疫情的覆辙。当时,批评人士指责世卫组织WHO忽视了危机升级的迹象,并最初推卸了援助塞拉利昂、利比里亚和几内亚的责任——这些国家的基础设施过于薄弱,在没有帮助的情况下无法应对疫情。2015年对WHO行动的独立审计得出的结论是,如果没有重大变化,WHO将不再被视为全球公共卫生的杰出守护者。

这些观点很重要,因为WHO是靠政府和慈善家的捐款维持运转的,他们必须相信自己的投资价值。作为对这些指控的回应,WHO在2016年制定了一项紧急行动计划,其中包括一项拟议的1亿美元应急基金,以便在危机中迅速动用。Tedros上任后,承诺加强军事行动的能力。WHO在非洲的紧急反应人员数量已从2016年的100人增加一倍多,到2019年超过250人。

来自应急基金的资金使WHO得以在埃博拉疫情开始时立即向刚果民主共和国东部派遣流行病学家和物资。Tedros一直称目前的局势为紧急状态,尽管他和他的顾问迟迟不宣布其为PHEIC,担心如果各国采取关闭边境的应对措施,从而适得其反。无国界医生组织的Newport表示,Tedros是否给它贴上PHEIC标签对他们来说并不重要。重要的是,WHO一直在现场,长期以来一直在我们所见过的最复杂的紧急情况中不断努力。

但到今年7月,WHO已经耗尽了应急基金,迫使它缩减了对世界各地其他灾难的支持,比如巴基斯坦儿童艾滋病毒的激增。到了8月份,这笔钱只剩下870万美元,捐赠者没有提供足够的额外资金。在2019年上半年,他们向WHO提供的用于应对埃博拉的9800万美元资金还不到其要求的一半。该机构估计,今年下半年的应对措施将耗资近3亿美元。7月17日,Tedros拉响警报,宣布刚果的埃博拉暴发为PHEIC。

突然间,新闻铺天盖地。但随着注意力的重新集中,审查也在增加。一些官员和研究人员哀叹缺乏流行病学信息——这类数据收集在阿洛雅野餐桌上成堆的文件中。约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的流行病学家Jennifer Nuzzo认为,要么这些病毒不存在,要么WHO不与他们共享。有关每天有多少接触者没有受到监控,或有多少卫生工作者拒绝接种疫苗的情报,可能有助于科学家找出应对措施中的漏洞。Nuzzo说她能理解WHO需要钱,但是他们也需要确保他们没有试图填满一个有破洞的桶。

今年5月,一个独立委员会发表了对WHO紧急应对措施的另一种担忧。该组织称这次行动令人印象深刻,但对公共卫生信息表示担忧。例如,该委员会曾与布滕博的社区领导人交谈,他们表示,埃博拉病毒实际上通过感染者的体液传播。该报告还表示,WHO战线过长,并暗示埃博拉中心和疫苗站周围的武装警卫可能会恐吓社区。

Tedros承认,WHO和刚果民主共和国政府在应对埃博拉疫情方面存在差距,但他指出,就在刚果民主共和国西部爆发埃博拉疫情之前,WHO和刚果民主共和国政府迅速控制住了疫情。西部是刚果民主共和国较为稳定的地区。Tedros等人正在努力做得更好,但他们也需要保护他们的工作人员免受伏击——他们已经失去了7个伙伴。就在今年,又有60个工作人员在有针对性的袭击中受伤。

Tedros也在努力回应刚果人民的抱怨。他们的主要抱怨是忽视了其他紧迫的健康问题,如麻疹、疟疾和营养不良。因此,现在,WHO、刚果民主共和国卫生部和援助组织正在提供更广泛的卫生保健,以表明他们愿意提供帮助。Tedros表示,当人们问他,当他们也面对其他卫生威胁的时候,为什么Tedros只关心埃博拉。让Tedros感到尴尬的是,这个问题的答案是,国际社会只关心是否有东西可以越过边境,传播到其他国家。

脆弱国家

今年6月,在贝尼一个充满鸟鸣的温暖夜晚,医学人类学家Julienne Anoko坐在Okapi酒店的游泳池旁。屋顶上狙击手的剪影是这座城市的困境的唯一标志。去年11月,当子弹穿透她房间的灰泥时,Anoko住在这里。今晚她将睡在同一个房间里,但她看起来很放松,尽管她刚在森林深处度过几天。

Anoko以擅长与社区沟通而闻名。2014年,她推出了埋葬埃博拉病毒感染尸体的仪式,安抚了哀悼者和传染病专家,从而平息了几内亚的紧张局势。刚果民主共和国爆发疫情后,WHO立即将她送往基伍北部,请她领导一个由40名其他社会科学家组成的团队。他们的目标是改变社区的行为,让人们允许采取侵入性措施,比如身穿白色宇航服的埃博拉急救人员用氯溶液浸泡物品。

在Anoko最近的一次旅行中,她和其他几名埃博拉急救人员一起骑着摩托车穿过丛林。在一个已知收容了数名埃博拉患者的城镇,一个社区拒绝该组织进入。Anoko试着和母亲们交谈,但她们只是盯着Anoko。当人们聚集在一起时,她问起一名男孩的名字。男孩不客气地说自己是阿根廷足球明星Lionel Messi(梅西)。所以她让他叫她Cristiano Ronaldo (C罗),然后向他挑战,让他为世界杯和她扳手腕。此时每位围观人员都看笑了。第二天,Anoko带着一个足球作为礼物回来了。然后社区同意让携带者疫苗的卫生工作者进入社区。

Anoko指出,人们都很害怕。他们不知道Anoko等人是不是想要杀死他们的恐怖分子,所以Anoko只是向他们展示自己是人类——母亲、父亲、姐妹、兄弟——Anoko解释她们为什么想要帮助人们。这些对话是有效的,只是需要时间。当武装组织伏击时,人们会逃命。这就像西西弗斯,Anoko说着,举起了双臂,你推着这块大石头,当你以为自己在山顶时,突然有人攻击,石头又滚了下来。

7月和8月,武装组织杀害和绑架了更多刚果平民。作为回应,贝尼的居民举行了针对联合国部队和未能保护他们的当局的抗议。当天救援人员呆在室内,不能出门。截至9月7日,埃博拉病毒已感染约3080人,造成2060人死亡,并向厌战的、与布隆迪和卢旺达接壤的南基伍省蔓延700公里。

让流行病专家感到恐惧的一个前景是,刚果民主共和国东部的疫情代表着一种复杂的紧急情况,任何卫生机构都无法迅速扑灭。埃博拉病毒和其它致命病原体将继续从动物蔓延到人类,而人口流动性的不断增加将帮助感染的传播。世界上两次最大的埃博拉疫情都发生在人口密集的地区,这些地区的卫生系统效率低下,极度贫困,且有剥削殖民和冲突的历史。

尼日利亚疾病控制中心(Centre for Disease Control)主任Chikwe Ihekweazu高度赞扬了驻扎在疫情中心几个月的埃博拉行动者。他表示他知道这些同事有多么努力——每天工作18个小时,连周末都顾不上。在某种程度上,他们在为我们多年来忽视非洲这一地区的局势付出代价。

这次疫情最终会结束,但它可能导致数万人死亡,并造成数十亿美元的损失。当Tedros执掌世界卫生组织时,他的首要议程不是紧急应对,而是普及卫生保健——提供诸如抗生素、疫苗和识别感染的实验室网络等基础设施。Tedros表示,控制埃博拉应该是直接了当的,需要政治稳定和健全的卫生系统。但是,如果没有它们,刚果民主共和国、也门和全球其他分裂地区将继续发生一轮数百万美元的悲惨卫生灾难。只要这些地方还这么脆弱,这种情况就会继续发生。虽然我们将治愈埃博拉,但它仍会卷土重来。

原文检索:

Amy Maxmen. (2019) Exclusive: Behind the front lines of the Ebola wars. Nature, 573: 178-183.

张洁/编译