考古工作中的遗传学研究

一千多年来,西肯尼特古墓一直就是古人祭祀的场所。

远古DNA在改变史前人类研究现状的同时,也在慢慢改变考古学家和遗传学家之间的关系。

在英国西南部郊外的巨石阵(Stonehenge)以北三十公里处,有一处没那么著名的地方,透过这里,我们可以了解新石器时代的英国(Neolithic Britain)。这就是西肯尼特古墓(West Kennet long barrow)。这个古墓大约在公元前3600年由早期的农耕居民建立,具有5个独立墓室,还用很多大石板进行了装饰。最开始,这是三十多名古人(包括男女和儿童)的坟墓。不过后来又经历了一千多年,人们在这些房间里放满了陶器(pottery)和珠子(bead)。目前认为这些文物都是古人用来祭祀先人和神灵的。

这些文物也给我们提供了一个了解古人,以及他们与当时世界关系的机会。从祭祀品的变化就能够看出英国与当时欧洲大陆是有联系的,比如研究人员就找到了钟形的高脚杯(bell-shaped beaker),这就说明有新的文化和移民来到英国。但是很多考古学家认为,这些变化已经形成了一种稳定的文化,并且延续了好几个世纪。

都柏林大学学院(University College Dublin)的Neil Carlin是专门研究爱尔兰及英格兰从新石器时代(Neolithic Ages)向青铜时代(Copper and Bronze Ages)过渡时期的专家,据他介绍,那时的人类制作工具的方式都一样,只不过用的材料不同。

不过在去年出现、并开始流传的一份报告,似乎彻底改变了我们之前的这些认识。这项研究分析了170名远古欧罗巴人的全基因组数据,其中有100人都与这些钟形高脚杯有关,这说明建造这座古墓的先民当时已经具备了一定的文明,但是大约在公元前2000年,这些文明却奇迹般地消失了。这项研究显示,新石器时代的英国人已经彻底消失了。不过后来者也继承了一些英国传统。一直在从事DNA研究的Carlin表示,这个结果对他可不是什么好消息。

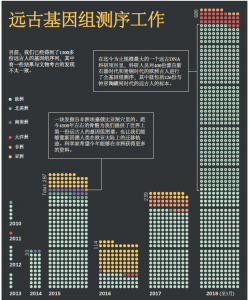

在今年2月发表在《自然》(Nature)杂志上的那篇爆炸性的钟形高脚杯考古研究里,一共有230多个远古人类基因组样品,这也是迄今为止规模最大的同类研究。也是又一个改变人类考古研究的遗传学研究。自2010年首次获得远古人基因组序列以来,科研人员已经陆续获得了超过1300名远古人的基因组数据。他们利用这些数据对农业的出现、语言的传播、陶器风格的消失等考古学领域里已经研究了多年的课题进行了研究。

有一些考古学家对这些新加入的新鲜血液非常欢迎。他们认为,通过对这些远古的DNA进行研究,可以给考古工作带来新的生命和惊喜,他们也开展了一些在过去不可想象的工作,比如对古墓里的每一个古人进行基因组测序。但是另外一部分考古学家则比较谨慎。

德国在几年前专门建立了一个研究所,就是为了在考古学和分子遗传学之间建起一座沟通的桥梁。德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学(Ludwig-Maximilians University in Munich, Germany)的Philipp Stockhammer就与该研究所的遗传学家和分子生物学家有非常密切的工作联系,他开玩笑地指出,有一半考古学家认为,远古的DNA可以解决任何问题。但另外一半考古学家则认为,从事远古DNA研究是魔鬼的工作(devil’s work)。Stockhammer认为,针对远古DNA开展的分子遗传学研究并不是神奇的魔术子弹,但是很多考古学家并没有意识到这一点。

还有很多考古学家担心分子技术的引入会破坏考古学的精细性。他们担心这些全基因组研究会给生物文化关系研究带来缺乏确实根据的、甚至是危险的假设。英国剑桥大学(University of Cambridge, UK)的考古学家Marc Vander Linden也表示,那些遗传学研究感觉好像搞定了所有的问题,这就让人有点恼火了。

这不是考古学家第一次面对技术革命(transformative technology)了。英国剑桥大学的考古学家Colin Renfrew 在他1973年出版的《文明之前》(Before Civilization)一书中这样写到:今天,我们的史前文明研究面临着危机。他之所以写这句话,就是因为当时出现的碳十四年代测定法给考古学研究带来了冲击。在上世纪四五十年代,在化学家和物理学家还没有开发出碳十四年代测定法以前,研究史前文明的考古学家是依靠相对年代法(relative chronologies)来判定考古发现所属的年代的。有时他们还会借助古埃及历(ancient Egyptian calendars)和有关近东地区(Near East)文化传播的错误假设。Renfrew推测,我们现如今教科书里记载的很多史前文明都是不准确的,其中有很多错误都是一目了然的。

不过这可不是一个轻易的技术转变,早期的碳十四年代测定工作常常会出现好几百年的误差。不过瑞典哥德堡大学(University of Gothenburg in Sweden)专门研究青铜时代问题的Kristian Kristiansen认为,这项技术出现之后,考古学家再也不用花大量的精力去判断骨骼和文物的年代了,可以转而将主要工作都集中到研究这些古物的考古学意义上去。据他介绍,突然之间,我们一下子都被解放了,有了大量的时间去思考有关史前社会的各种问题,比如当时的社会组织是怎样的等。现在,远古DNA测序技术的发展又给我们提供了这样一个机会。Kristiansen也成为了他所在的研究领域里,最支持分子遗传学技术的代表人物。

1985年,人们发表了第一篇远古人类DNA研究的文章,对一具古埃及的木乃伊进行了DNA测序,不过现在认为当时的测序样品是被污染了的。自那以后,三十多年来,遗传学家和考古学家就一直互相不太对付。但是由于上世纪末基因测序技术的飞速发展,遗传学家和考古学家现在不得不开始正面交锋了。

2010年,丹麦自然历史博物馆(Natural History Museum of Denmark)的Eske Willerslev率领的一帮科学家以4000多年前的一位格林兰岛民的头发为样本,获得了第一份完整的远古人类基因组图谱。Kristiansen随即要求与Willerslev开展合作,共同申请一项非常著名的欧洲科研基金,来研究大约在四五千年以前,人类由新石器时代走向青铜时代时的迁移问题。

相关的问题

人类迁移一直都是考古学家非常关注的一个研究课题。就人类的迁移是否是考古史上发现的文化变迁(比如钟型陶罐)的原因,抑或这些文化变迁仅仅只是伴随着人口的迁移这个问题,考古学家进行了充分的探讨。那些以相关文物为依据被鉴定的远古人一直是科研工作中被忽略的对象,大家的普遍观点都是:“陶罐就是陶罐,不是人。”

大多数考古学家都已经不再有“史前历史就和risk这款游戏(是一种征服世界的游戏,属策略类的卡牌游戏)差不多”的观点。相反,考古学家开始更加关注某一个定居点里的那一群远古居民的生活情况。英国伦敦自然历史博物馆(Natural History Museum in London)的生物考古学家Tom Booth就曾经参加过一个课题组,他们利用远古DNA来追踪农业技术是何时登陆英国本岛的。据Booth介绍,考古学不再是以前那种叙述式的工作,越来越多的考古学家开始接受这样一种科研观点,即通过了解当地的变化,来认识远古人的生活。

远古DNA测序工作已经一再证明,某一地的现代居民往往都不是当地的古代居民,不论好坏,这一工作也能够将太过宽泛的人类史前迁移研究给聚拢一点。美国哈佛大学医学院(Harvard Medical School in Boston, Massachusetts)的人类遗传学家David Reich表示,遗传学研究最擅长的就是发现人群的改变。Kristiansen 也认为,考古学家已经准备好接受个体迁移的观点了。不过在他研究的青铜时代,他不认为会发生大规模的人口迁移行为。那是一个新的课题。

据Kristiansen介绍,科研人员通过对牙齿中的锶同位素(该元素与当地的地球化学有关,会随着位置的变化发生变化)进行检测发现,有一些青铜时代的远古人一生中会迁移数百公里。Kristiansen和Willerslev推测,通过DNA分析可能也可以了解青铜时代一个族群的迁移情况。

不过并非只有他们这样想。2012年,美国纽约Hartwick大学(Hartwick College in Oneonta, New York)的考古学家David Anthony在俄罗斯Samara市附近的大草原上发掘出了一批远古人的遗骸,其中就包括了Yamnaya这种青铜时期游牧文化居民的骨骼。Anthony将这些标本送到了Reich 在美国波士顿建立的远古DNA实验室进行检测。Anthony和Kristiansen一样,也提出了很多科学设想。比如在他2007年出版的《马、车轮和语言》(The Horse, the Wheel and Language)一书中就提出,欧亚草原就是人类驯养马的场所,也是发明轮式运载工具的地点,还是印欧语系向欧洲和亚洲传播的源头。

2015年,Anthony等人在《自然》(Nature)杂志上发表了一篇文章,他们发现,从当代俄罗斯和乌克兰大草原地区迁移过来的牧民与Yamnaya文化有关,比如坑式墓葬形式(pit burial mounds)等。这些移民大约在4500至5000年前来到中欧和西欧,给当地的居民添加了新的基因血液。这也与新石器时代文化(文物、墓葬形式和文化标志等)消失的时间非常吻合,也非常符合绳纹器文化(Corded Ware)的出现规律。绳纹器文化在欧洲的传播轨迹就是从东北欧向中欧传播。据Kristiansen介绍,这些研究结果对整个考古学界的影响非常大。

反对意见

不过这些研究结果很快引来了反对意见。据Reich介绍,很多反对意见早在这篇文章发表之前就已经存在了。当他最开始把论文的初稿给几十位合作者审阅时,其中就有好几位考古学家表示要退出这个研究项目。因为对于大部分人来说,在西欧,绳纹器文化族群取代了新石器文化族群的观点会让人不由自主地想起Gustaf Kossinna这位20世纪初的德国考古学家,因为他也曾经将绳纹器文化与现代德国人联系在一起,并提出了史前文明的“危机说(Risk board)”,后来他的这一观点也被德国纳粹采纳了。

后来,Reich明确表示,在文章长达141页的补充材料里提出了反对Kossinna的观点,才获得了合作者的支持。他自己也承认,这个“小插曲”让他有了新的认识,也得以了解了更广泛的受众是如何看待远古人群大规模迁移中的遗传学研究工作的。

不过即便如此,也不是每个人都对这一结果表示满意。英国布里斯托大学(University of Bristol, UK)的考古学家Volker Heyd在他的《Kossinna的微笑》(Kossinna’s Smile)一文中就指出,他虽然赞成西欧人是由东欧大草原处迁移而来的观点,但是他不赞成这些基因研究结果与复杂的文化变迁有关的观点。绳纹器文化墓葬形式与Yamnaya文化墓葬形式尽管有相似之处,但是不同之处更多。而且有证据显示,这两种文化之间存在交流,至少在俄罗斯大草原和西欧地区进入Yamnaya文化之前就有明确的交流。所有这些证据都不支持遗传学研究的结论。不过这些证据也说明,目前还没有足够的研究结果可以解决考古学家非常关心的很多问题。Heyd在此之前还曾经提出,他也认为这些遗传学家在大的方面是没问题的,只不过历史问题太复杂,还没有反映出这种复杂性而已。不过如果要让这些遗传学家制定流程、传递信息,就应该先让他们认清过去的人的活动复杂性。

美国达拉斯南卫理公会大学(Southern Methodist University in Dallas, Texas)的分子考古学家、史前学家Ann Horsburgh就将这种紧张关系归因于沟通问题。在研究过去这个问题上,考古学和遗传学探讨的是有区别的问题,但是双方用到的词汇常常会一样,比如某一种文化。Horsburgh认为,这就和C. P. Snow著名的“两种文化”(Two Cultures)的观点(即科学家与人文知识分子之间存在巨大的鸿沟)一样,现在的科学与人文学也是两种文化。目前的状况是,在考古研究中,遗传学研究结果的地位太高,远远超过了考古学和人类学的地位,Horsburgh对此是持否定态度的。她认为这种“分子沙文主义”阻碍了更有意义的沟通和交流。大家好像都认为,就因为这些遗传学研究结果都是在实验室里由“专业人士”得出的,所以肯定就是宇宙真理一样。

现在,Horsburgh在她从事的非洲史前文明研究领域里也感受到了远古基因组研究带来的冲击。那些研究结果被误读了的考古学家现在纷纷开始寻求与遗传学家的合作,以重建自己在考古领域里的地位。Horsburgh表示,合作可不是我给你发一封邮件,说:‘嗨,你手里那些骨头真不错,咱们合作吧,我保证你能够发一篇《自然》(Nature)。’这根本就不是科研合作。

很多考古学家都在努力去理解不那么容易懂的遗传学研究结果,并且也都在积极地参与到遗传学的研究工作当中。比如Carlin就表示,那个钟形陶罐时期的基因组研究结果就让他进行了反思,同时也对他过去的观点重新提出了质疑。他又仔细梳理了一遍该基因组研究工作中的DNA样品的选择过程,以及该研究得出结论的依据,即钟形陶罐出现的时间与英国人基因有90%以上被替换的时间相吻合的现象。Carlin表示,他可不想以一个完全不懂遗传学的状态去提出质疑。

与Heyd一样,Carlin也认为西欧现代人的祖先是出现过大的更替的,只不过对于更替的时间和规模,Carlin有不同的看法。实际上,这些研究结果已经让Carlin开始思考,经历了那些巨变,古人的那些文化行为,比如在西肯尼特古墓里放置那些陪葬品和器物的行为,是如何持续下来的。Carlin指出,他个人更愿意将这些遗传学研究结果看作是地图和描述。这些遗传学家观察的是基因信号的变化,但是是如何变化的?为什么会这么变?他们并没有做过研究。Carlin现在也不再为考古学家和遗传学家的脱节而苦恼了。他越来越感觉到,他们考古学和遗传学研究的是完全不同的两个方向,彼此之间要讲的故事也不一样。Carlin是研究文化和社会行为改变的,这些改变也许会和Reich等人发现的族群迁移和改变相吻合,但是彼此之间却并不一定有关系。这些生物学观点也永远无法完全解释考古学研究发现的、以往人类的行为。

对于上述观点,Reich也表示赞同,他也认为他们现在的工作就是一个“画地图”的工作。现在的遗传学研究只是对过去勾勒出了一个大概的轮廓。类似于2015年发表的、自大草原迁入那样的结论,将让位给更加精细的、更关注局部地区的研究工作。

而这种变化也早就已经开始了。虽然钟形陶罐研究在基因层面发现了英国人的一个遗传大更替,但是该研究也否定了以往认为的一种文化只与一个族群有关的观点。在伊比利亚(Iberia),从遗传学角度来看,有钟形陶罐陪葬品的墓主人都与当地更早期的居民有密切的关系,而与拥有钟形陶器文化的北欧来的移民(这些移民与大草原上的Yamnaya文化关系更密切)的关系更远。由此可见,是这些陶器文化在迁移,而不是人在迁移。

Reich认为,他扮演的是一个助产士的角色,他将远古DNA研究技术带给了考古学家,考古学家可以根据自己的需要,在合适的时候选择使用这项技术。Reich预测,考古学家将非常欢迎这项技术,他们并不会成为反对新技术的勒德分子(Luddites),他们会彻底接受这项技术,并为己所用。

更强大的合作者

在前东德图林根州有一处寂静的山谷,被这座山谷环绕的Jena市已经成为了考古学家和遗传学家交融的大熔炉。2014年,著名的德国马克普朗克学会(Max Planck Society)在这里建立了人类历史科学研究所(Institute for the Science of Human History),并且邀请了古DNA研究领域里的新星Johannes Krause来担任所长。Krause也是德国莱比锡马克普朗克考古进化研究所(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig)的遗传学家Svante Pääbo的得意门生,他在那里对尼安德特人的基因组进行了深入的研究,还参与了丹尼索瓦人的发现工作。

不过Pääbo的主要工作还是如何利用遗传学来回答有关远古人类、及其亲属的生物学问题。Krause的眼界则更宽广一些。在担任人类历史科学研究所所长之前,他在14世纪死于黑死病的古人牙齿标本里发现了致病菌的DNA,这也是我们首次发现那场大瘟疫的直接证据。到研究所担任所长以后,Krause希望能够用远古DNA遗传学技术解决更多的问题,而不仅仅用来研究新石器时代或青铜时代这些史前时代(在这个领域,考古学的手段还是最主要的),也可以用来研究一些比较近的时代。研究所招募历史学家的工作也在开展之中,考古学家和遗传学家都已经招募到位了。Krause负责的这个方向也被称作考古遗传学(archaeogenetics)。据他介绍,我们必须发展多学科合作,因为遗传学家现在研究的问题都是考古学家、语言学家、历史学家已经研究了数十年的问题。

Krause的团队已经完全投入到了远古基因组图谱的绘制工作当中,并且也和Reich的团队开展了广泛的合作。去年底发表的一篇,由新石器时代进入青铜时代时的德国人演变问题的论文也获得了考古学家的赞许。这些考古学家之前对于大规模的远古DNA研究都是持怀疑态度的。

人类历史科学研究所的Stockhammer团队对84份来自德国巴伐利亚州Lech河谷地区(Bavaria’s Lech River Valley)的、大约在公元前2500至公元前1700年(相当于新石器时期和青铜时期)的骨骼标本进行了分析。结果发现,线粒体DNA的多样性在这个时期有了明显的增加,这说明一定有其它族群的女性进入这个地区,因为我们知道,线粒体DNA是母系遗传的。同时,牙齿的锶同位素水平测定也得到了同样的结论,即大部分被研究的女性都来自别处。而且还发现,有两个有亲缘关系、而且年代相隔很近的古人有着完全不同的陪葬形式。这也就说明,不一定只有大规模的族群迁移才会带来考古学上发现的文化上的改变,某几名女性的迁移一样会带来这种改变。

可以预见,会有更多这样利用远古DNA的研究让考古学家艳羡。据Stockhammer估计,考古学家很快就可以对所有的标本进行基因组测序,并且构建出家族谱系,以了解某一个古人的祖先是谁。这就会引出一个问题,生物学上的亲缘关系与文化的传承之间会有什么关系。Stockhammer 表示,这是历史研究中的大问题,也只有通过遗传学家和考古学家之间的合作,才能回答这个问题。

今年2月,bioRxiv上出现了一篇文章。该文章也对欧洲人的迁移问题进行了研究,他关注的是罗马帝国衰落之后,野蛮人大军(barbarian hordes)进入的问题。这是一个由遗传学家、考古学家和历史学家共同完成的项目,他们利用匈牙利和意大利北部两个伦巴族人(Longobards)的中世纪墓葬里的63份样本,构建了家族树(family tree)。结果发现了明确的外来者,大部分来自欧洲中部和北部,不过这些人几乎都没有陪葬品。这一研究结论也提示,可能在野蛮人大军里也有很多外来者。

美国新泽西州普林斯顿高等研究院(Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey)的中世纪历史学家Patrick Geary就是这个研究的参与者之一,他没有发表任何意见,因为这篇论文正在接受同行评议。不过他认为,对特定历史时期进行遗传学研究是有一定风险的。历史学家正在越来越多地使用到古气候数据等其它领域的数据,肯定也会用到古DNA数据。他们同样也会碰到考古学碰到的问题,比如将生物学与文化混同起来,而诸如法兰克人(Franks)、哥特人(Goths)或维京人(Vikings)那样的有问题的称谓会因为遗传学数据而显得更加突出,而古人其实并不会在意这些问题。Geary认为,今天,历史学家想知道的其实是身份(identity),可是遗传学家却回答不了这个问题。

Reich承认,他的研究领域在很多时候都无法像考古学家和历史学家要求的那样,以那样的精细度和精准度去研究过去的问题。不过他希望,这一切最终会有所改变。Reich提醒,在研究人类历史这个领域,他们也是后起的‘野蛮人大军’,如果无视他们的存在,将会非常危险。

原文检索:

Ewen Callaway. (2018) THE BATTLE FOR COMMON GROUND. Nature, 555: 573-576.

Eason/编译